新機能満載の「Cubase 12」、実際に使ってみた感想

ここ最近は、年に1回、0.5刻みでバージョン・アップを実施していた「Cubase」ですが、今回に限って11.0→12.0へといきなりのメジャー・バージョン・アップ! そんな、並々ならぬ意気込みを感じる「Cubase 12」の、実践的レビューをどうぞ!

待ちに待ったバージョン・アップ

先日、Steinberg「Cubase Pro」を最新バージョンの“12”にしてからはじめて、1曲作り終えました。制作をとおして、スペック表を眺めるだけでは気づけない大小さまざまな学びがあったので、個人的に気に入った&気になった新機能をまとめておこう、と思います!

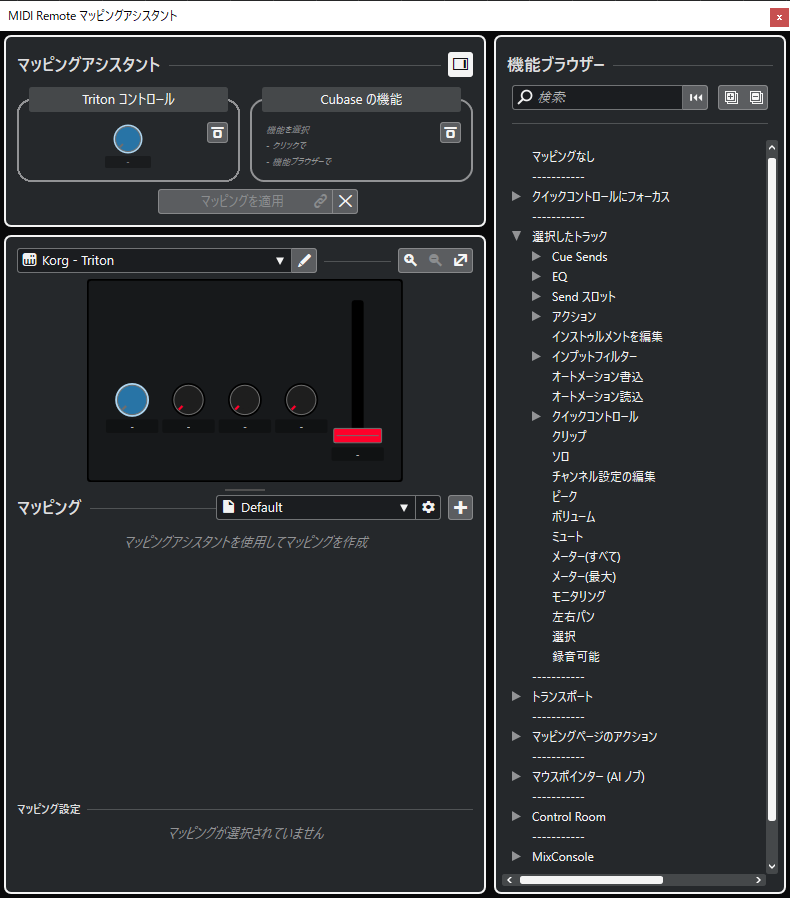

[MIDI Remote]

▲[MIDI Remote]自体は素晴らしい機能なのですが、肝心の[MIDI Remoteスクリプト]が、デフォルトでたった15種類しか用意されていません。幸運にも、所持しているKORG「nanoKONTROL2」が選ばれし15種類に含まれていたので、早速つないでみることにしました。その際、ちょっと意地悪をして、MIDIインターフェイス(iConnectivity「mioXL」)経由での接続を試みたのですが、キチンと「nanoKONTROL2」であることを認識してくれました。この辺の挙動は、とても優秀です!

▲[MIDI Remote]自体は素晴らしい機能なのですが、肝心の[MIDI Remoteスクリプト]が、デフォルトでたった15種類しか用意されていません。幸運にも、所持しているKORG「nanoKONTROL2」が選ばれし15種類に含まれていたので、早速つないでみることにしました。その際、ちょっと意地悪をして、MIDIインターフェイス(iConnectivity「mioXL」)経由での接続を試みたのですが、キチンと「nanoKONTROL2」であることを認識してくれました。この辺の挙動は、とても優秀です![MIDI Remote]は、フィジカル・コントローラー(=コントロール・サーフェス/MIDIコントローラー)との高度なインテグレーションを実現する新機能です。

「Cubase 12」を立ち上げると、接続されているフィジカル・コントローラーを自動検出。下ゾーンに新設された[MIDI Remote]タブに、フィジカル・コントローラーの各操作子を再現したGUIを表示してくれます。……しかしながら、フェーダーやツマミの位置なんぞ、既存の[MixConsole]タブを開けば確認できますし、それこそフィジカル・コントローラー本体に目をやるだけで一目瞭然ですから、専用タブを作ってまで何をしようとしているのか、不思議に感じませんか?

一般的なフィジカル・コントローラーは、専用のエディターを使って、各操作子の用途を自分好みに設定します。製品によっては、そのひととおりの設定(“シーン”などと呼ばれる)を3パターンほど本体内に保存し、ボタンで切り替えられるようになっているものもあるかと思います。[MIDI Remote]は、その“エディター部分と設定切り替え機能”をDAW側で受け持ちましょう、というコンセプトで作られています。

フィジカル・コントローラーの専用エディターの代わりを務めるのは、この[マッピングアシスタント]。[マッピングアシスタント]でアサインしたひととおりの設定を[マッピング]と呼び、ひとつのフィジカル・コントローラーに対して複数の[マッピング]を作成できます。作成した[マッピング]は、フィジカル・コントローラー単位で、[MIDI Remoteスクリプト]として保存され、[MIDI Remote]タブ>[マッピングページ]のプルダウン・メニューから呼び出し/切り替えを行ないます。

つまり、本来は3パターンまでしかひととおりの設定を保存できない仕様のフィジカル・コントローラーを使っていたとしても、「Cubase 12」を介すことで、10パターンでも20パターンでも、好きなだけ設定を保存/切り替えできるようになる、というわけです。加えて、[マッピング]の切り替え自体を操作子にアサインする、という小ワザもある([前のマッピングページ][次のマッピングページ])ので、うまく使えば、さもフィジカル・コントローラーの機能が数段パワーアップしたかのような体験を得られるでしょう!

▲接続しているすべてのフィジカル・コントローラーを、[MIDI Remote]タブ内に一覧表示させることも可能なので、ライブ・パフォーマンス時の視認性向上に、というひねりを加えた目的でも使えそうです。

▲接続しているすべてのフィジカル・コントローラーを、[MIDI Remote]タブ内に一覧表示させることも可能なので、ライブ・パフォーマンス時の視認性向上に、というひねりを加えた目的でも使えそうです。また、“何かしらのMIDIメッセージは吐くんだけど頓珍漢なCC#ばかりでフィジカル・コントローラーになり得なかった古い機材たち”を再利用する、なんてオツな応用もできそうです。うまく設定すれば、粗大ゴミになりかけていたデジタル・ミキサーをMackie Control化できるかもしれませんよ。

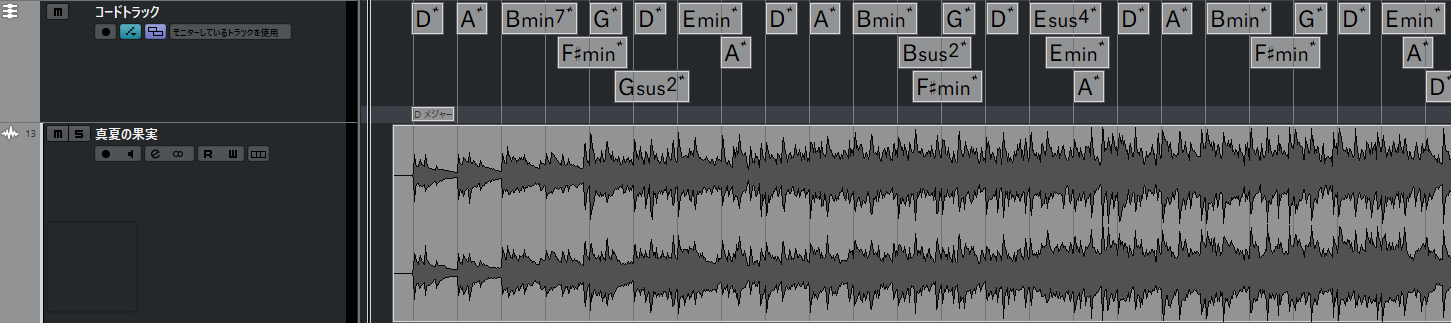

オーディオのコード検出

オーディオ・イベントをコード・トラックにドラッグ・アンド・ドロップすると、自動で解析がスタート。5分前後の楽曲ならば5秒ほど待つだけ(!)で、バババッとコード・イベントとスケール・イベントが生成されるようになりました。その早さもさることながら、ひと癖あるコードだろうがしっかりと解析してくれる精度の高さが感動的です。10曲くらい試してみたところ、ポップスならば正答率90%以上! もちろん、自動生成されたコード・イベントも、通常どおり手動で変更/修正できます。

私は耳コピに時間がかかる人なので、とっても重宝しそうな予感。この調子でもう直接MIDIイベントに変換していただけると、さらにうれしいのですがッ……!

ちなみに、YAMAHAには似たような機能を持つ「Chord Tracker」「Smart Pianist」というiPhone/iPad/Android用の演奏/練習支援アプリがありまして、もしかしたら、そこで培われた楽曲解析技術が応用されているのかもしれませんね。

「Verve」

Elements以外の「Cubase 12」では、「HALion」シリーズ(HALion/HALion Sonic/HALion Sonic SE)で動作するフェルト・ピアノ音源「Verve」が追加されました。なんとなくNative Instruments「NOIRE」を彷彿させる雰囲気を醸し出しており、“ピアノ音源”ではなく“クリエイティブなピアノ音源”とお呼びする方がシックリくるでしょう。YAMAHAらしいクリアでキメが整った使い勝手の良さそうなサウンドですが、70個あるプリセットはどれも似たり寄ったりなので、「お、おう……」と困惑すること必至です。

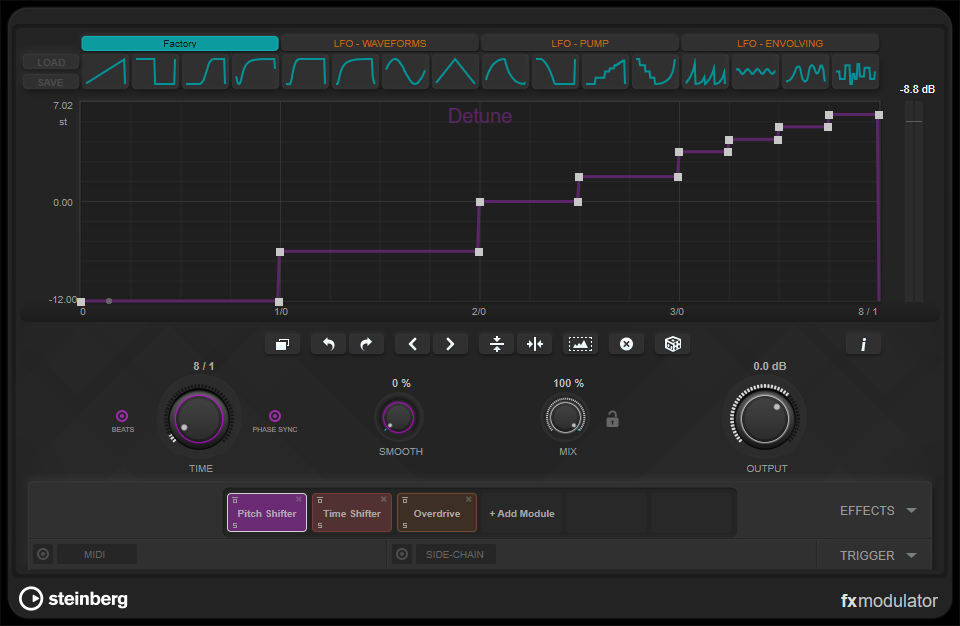

「FX Modulator」

▲iZotope「Stutter Edit 2」。適当な白玉パッドも、凡庸なドラム・フレーズも、すべてズタズタに切り裂いてカッコよく再構築してくれるスーパー・エフェクトでございます! 「ShaperBox」シリーズよりも演奏性が高いのが特徴。

▲iZotope「Stutter Edit 2」。適当な白玉パッドも、凡庸なドラム・フレーズも、すべてズタズタに切り裂いてカッコよく再構築してくれるスーパー・エフェクトでございます! 「ShaperBox」シリーズよりも演奏性が高いのが特徴。iZotope「Stutter Edit 2」や、Cableguys「ShaperBox」シリーズなど、マルチ・エンベロープを用いてリズミカルにサウンドを変貌させるエフェクトが最近とても流行っております。10年前なら、一連のサウンドをわざわざ細切れにしてひとつひとつに異なるエフェクトをかける、という不可逆的で根気のいる作業(修行)を乗り越えねばそうした音響効果を生み出せませんでしたが、とても良い時代になったものです。

さて、Elements以外の「Cubase 12」で新しく追加されたプラグイン「FX Modulator」も、マルチ・エンベロープでトラック全体をリズミカルに加工してしまうタイプの総合系エフェクト。「Verve」同様、カッチリと過不足なく丁寧に作られてはいるものの、やっぱりプリセットが「ウ~ン……」な出来。前述のプラグインたちの素晴らしさ、即戦力っぷりを知ってしまうと、このプラグインをあえて使う、という選択肢はないように感じます。

[ナッジグリッドオプション]の追加

プロジェクト全体の[グリッド]とは別軸のグリッド([微調整])を設定できるようになりました。具体的には、マウスでイベントを動かすと“プロジェクト全体の[グリッド]”の幅が適用され、イベント選択後に[Ctrl]+[←]/[→]で動かすと“[微調整]の[グリッド]”の幅が適用される、という機能になります。イベント全体の移動だけでなく、開始位置だけ/終了位置だけの移動も可能です。

[ロジカルエディター]でナッジ編集のためのプリセットを複数作成し、Loupedeck「Loupedeck Live」とSolid State Logic「UF8」の両方に細かくアサインしているくらい“ナッジ・マニア”な私にとって(「SONAR」シリーズのナッジ機能が優秀過ぎたのです!)、涙を流すくらい喜ばしい改良ポイントでございました。すこぶる地味ですが。

ボリューム・オートメーションの解像度向上

再生時、バッファ・サイズによっては解像度が荒くなっていたボリューム・オートメーションですが、「Cubase 12」からは、バッファ・サイズに関わらず“ほぼサンプル単位”の精度になった、とのこと。

これには思い当たる節があるんです…… 私、ゲーム・サウンド・デザイナーという職業柄、“サウンド・ファイルの端っこ”や“音の消え際”のクオリティにはうるさ型でございまして、再生時のボリューム・カーブの汚さから「Cubase」のフェード処理が信用できなくなり、逐一レンダリングしてからMAGIX「SOUND FORGE Pro」で丹念にフェード処理をする、というフローを回し続けてきました(無論、これまでの「Cubase」でもレンダリングすれば本来のなめらかなボリューム・カーブが適用されるのですが、疑心暗鬼になっちゃいますよね)。これで、ひと手間ぶん、よりクリエイティブなことに時間を割けるようになります、ありがとうございます!!

パフォーマンスの向上

たかだか1曲作り終えた程度なので、より多面的な検証が必要ではありますが、それでも十分に体感できるくらいパフォーマンスが良くなっています。併せて、再生中にいきなりパッと強制終了したり、プロジェクトを閉じる時に固まって反応しなくなったり、ということもなくなりました。

サイコーです、12!

上記のほか、細々したところでは、“選択したイベントの書き出し”“サイド・チェーンを含めた書き出し”“[ロジカルエディター]の改良”“2つ目のビデオ・トラック”あたりの改良点が、私に恩恵を与えてくれそうな印象。あとは、一刻も早く“Dolby Atmos Rendererの実装”を進めていただければ言うことなし、でございます!

先般のマイナー・アップデートで、待望のDolby Atmos Rendererが実装されました。詳しくは以下の記事をご覧ください!